在現代化工業生產與城市運維的龐大體系中,集控室宛如神經中樞,承載著監測、指揮、調度的關鍵使命。而包裹著這一核心區域的集控室外殼,絕非簡單的物理屏障,它既是保障內部精密設備穩定運行的“防護堡壘”,也是適配復雜工況、融合前沿科技的“智能載體”。其設計與建造質量,直接關乎整個控制系統的安全性、可靠性與高效性,堪稱現代工業文明中不可或缺的隱形英雄。

傳統的集控室外殼曾長期扮演“被動防御者”角色。彼時,生產環境惡劣——粉塵彌漫的礦山、鹽霧侵蝕的沿海電廠、震動頻發的大型機械作業區,對控制中心的侵襲無孔不入。早期的外殼多采用厚重磚石結構疊加普通鋼窗,雖能抵御部分外力沖擊,卻難以應對溫濕度劇烈波動帶來的金屬銹蝕、線路老化等問題。一旦極端天氣來襲,暴雨滲漏可能導致電氣短路,高溫炙烤易使敏感元件失效,脆弱的防護往往成為系統故障的導火索。這種原始形態的外殼,暴露出明顯的局限性:缺乏主動調控能力,維護成本高昂,且無法適應日益復雜的多學科交叉管控需求。

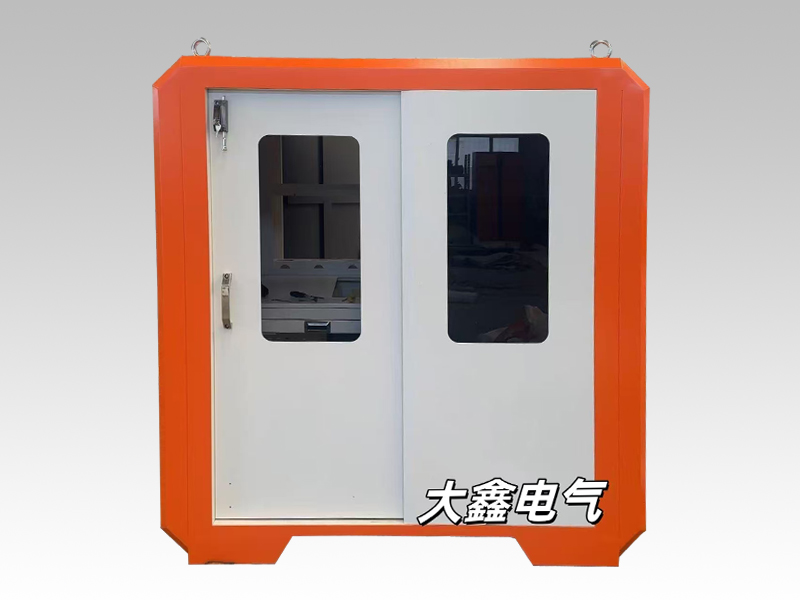

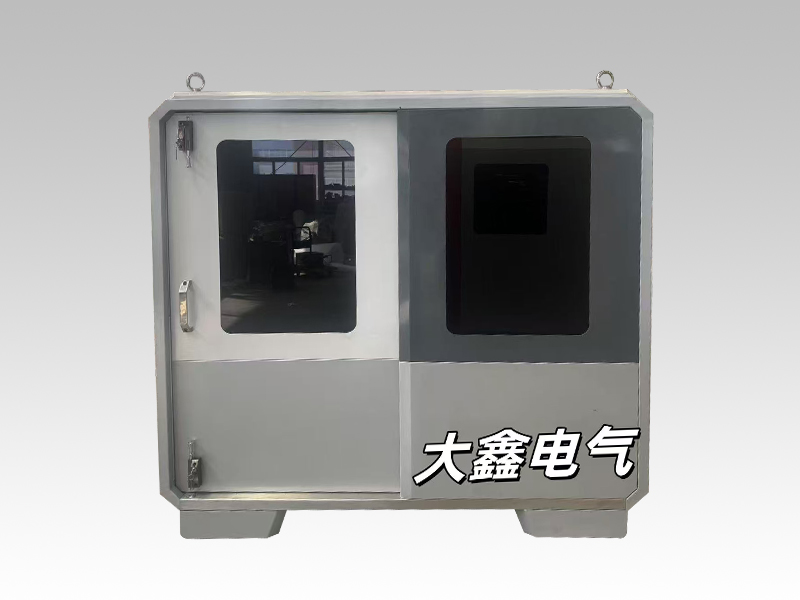

隨著工業4.0時代的到來,集控室外殼完成了從“靜態遮擋”到“動態防護”的蛻變。新型復合板材的應用成為這場變革的起點。外層選用高強度鋁合金扣板,表面經陽極氧化處理,形成致密的鈍化膜,既抗腐蝕又耐磨損;中間填充聚氨酯泡沫保溫層,導熱系數極低,可將外界溫差波動削減至±2℃以內;內襯微孔合金吸音板,通過亥姆霍茲共振原理吸收高頻噪音,將室內背景噪聲控制在50分貝以下。這種“三明治”結構的創新組合,實現了隔熱、隔音、防潮、防塵的多重功效,為精密儀器營造了近乎恒溫恒濕的理想環境。

面對特殊行業的特殊挑戰,定制化解決方案展現出強大生命力。核電站集控室外殼需具備核級密封性能,采用雙層不銹鋼殼體焊接工藝,所有接縫均進行氦質譜檢漏,確保放射性物質零泄漏;海上鉆井平臺的移動式集控艙則配備液壓調平支腿與減搖鰭,即便在十級風浪中也能保持水平作業;地鐵控制中心的外殼集成電磁屏蔽網,可有效阻隔列車運行時產生的強電磁干擾,保障信號傳輸的準確性。這些針對性設計,印證了“量體裁衣”式的工程智慧。

當物聯網浪潮席卷而來,集控室外殼正加速向“智慧皮膚”進化。嵌入殼體表面的光纖光柵傳感器,能實時感知微小形變與振動頻率,配合AI算法實現故障預警;自清潔納米涂層讓灰塵難以附著,配合雨水沖刷即可恢復光潔;光伏一體化屋頂將太陽能轉化為電能,滿足輔助設備的用電需求。更令人矚目的是,某些高端集控室開始嘗試透明導電玻璃幕墻,既不影響觀察外部設備狀態,又能觸控操作界面,真正實現了人機環境的深度交互。

此文章由www.chuashui.cn編輯